L’anno scorso mi sono procurato un libro: Armin T. Wegner e gli Armeni in Anatolia, 1915. Immagini e testimonianze. È il catalogo di una vecchia mostra, che raccoglieva ottanta fotografie scattate da Armin Theophil Wegner durante il genocidio in Armenia.

Wegner è una di quelle personalità che mi riempiono il cuore. Scrittore e poeta, dedicò la sua vita a sostegno dei diritti umani, anche a costo di mettere in gioco la propria esistenza. Nel 1933 scrisse una lettera indirizzata a Hitler stesso, dove criticava apertamente la politica antisemita e disumana del regime, motivo per cui fu arrestato dalla Gestapo, torturato, imprigionato e infine espulso dalla Germania. Per lui che amava il suo paese natale, l’esperienza dell’espulsione e dell’esilio furono un trauma, tanto che a guerra finita non riuscì mai più a ritornarci definitivamente. Nel ‘36 arrivò in Italia da rifugiato e qui rimase a vivere fino alla morte, prima nella provincia di Salerno e più tardi a Roma.

La vita di Wegner, però, era stata segnata profondamente già una volta. Allo scoppio della Prima Guerra Mondiale fu spedito come infermiere volontario in Medio Oriente, per via dell’alleanza militare tra la Germania e la Turchia. A partire dal 1915 fece tappa in diverse città dell’Asia Minore, tra le quali Costantinopoli, Baghdad e Aleppo. Siccome da più parti ebbe notizia di un massacro in atto nei confronti degli armeni – una minoranza cristiana nell’Impero Ottomano – iniziò a interessarsi alla sorte di questo popolo, decisione che lo fece diventare uno dei pochi europei ad aver assistito al loro genocidio. Nonostante fosse proibito – pena la morte – Wegner riuscì a fotografare le atrocità commesse dai turchi, dalle prime impiccagioni alle deportazioni, dai campi profughi nel deserto ai cadaveri, nascondendo le lastre fotografiche sotto alla cintura. Tramite le ambasciate e i consolati di altri paesi si impegnò a spedire le prove in Germania e negli Stati Uniti, insieme a lettere e altre documentazioni, con la volontà di rendere il resto del mondo cosciente dello sterminio. Oggi le sue fotografie sono praticamente l’unica testimonianza visiva di questa tragica pagina della storia.

Nel catalogo della mostra, oltre a vedere una selezione delle immagini, ho potuto leggere diversi documenti scritti. Tra ricordi, interviste, articoli e frammenti di diario, mi ha colpito in particolare una lettera aperta, rivolta al presidente degli Stati Uniti Woodrow Wilson e pubblicata il 23 febbraio 1919 sul quotidiano tedesco Berliner Tageblatt, in cui Wegner lanciò un appello per la creazione di un’Armenia indipendente. I diritti degli armeni a un ritorno libero e sicuro nella propria terra natìa, così come i loro diritti all’autodeterminazione, andavano riconosciuti a livello internazionale, scrisse Wegner, e a tutte le vittime sopravvissute bisognava risarcire le sottrazioni, offrire cura e amore.

Agli armeni – si legge nella lettera – fu inflitta un’ingiustizia smisurata, per l’unica colpa “di essere indifesi, di parlare un’altra lingua e di essere nati figli di un’altra fede religiosa”. Dopo essere stati cacciati dalle dimore che abitavano da più di duemila anni, furono costretti a deportazioni estenuanti. Le città furono distrutte e i campi devastati, migliaia e migliaia di innocenti furono assassinati, consumati dalle epidemie, dalla sete e dalla fame, ridotti a subire “tutte le morti della terra”. Wegner ricorda che “i bambini morivano piangendo” e racconta che “a volte i gendarmi gettavano un po’ di farina nelle mani degli affamati, con l’unico effetto di rinviare la loro morte”. Per due anni questo popolo fu perseguitato ad ogni ora del giorno e della notte ed era ormai talmente sfinito che non avrebbe più potuto risollevarsi con le proprie forze.

Quando il governo turco diede inizio al suo piano di sterminio, scrisse ancora Wegner, nessuno glielo impedì. I tedeschi non andavano nei campi profughi, perché da alleati non volevano vedere tutto questo e facevano come se non ci fossero. In Germania la censura non permise di parlare del massacro degli armeni, anche se non si poteva difendere quello che stava accadendo. Ma come la Germania, anche il resto dell’Europa ignorò il piccolo popolo armeno, interessandosi solo al proprio tornaconto, e per questo motivo Wegner auspicava, come disse, “il riconoscimento della colpa di tutti noi”.

Leggendo questa lettera ho avuto un unico pensiero: un secolo dopo, tutto si ripete.

Quando si entra nel Memoriale della Shoah di Milano, alla Stazione Centrale, ci si imbatte in un’enorme parola, scolpita su un muro di pietra: INDIFFERENZA. È una scelta fortemente voluta da Liliana Segre, tra le fondatrici del Memoriale, che il 30 gennaio 1944 fu deportata ad Auschwitz a bordo di un vagone bestiame, partito proprio da quella stazione. Per Segre, la causa principale dell’Olocausto va trovata nell’indifferenza che mostrò la gente comune, perché come ha spiegato in numerose occasioni, quando credi che un male non ti tocchi e distogli lo sguardo, allora non c’è limite all’orrore.

Riporto questo pensiero perché credo che sia vero, questa indifferenza l’ho percepita in prima persona. Negli ultimi mesi ho aiutato a organizzare e promuovere due manifestazioni, entrambe di carattere musicale: la prima in Italia, a Padova, per il movimento La Musica contro il Silenzio; la seconda a Friburgo, dove vivo, per il corrispettivo tedesco Musik für Menschlichkeit. Nelle due occasioni si sono riuniti in piazza musicisti di ogni tipo, dagli amatori ai professionisti, e hanno suonato brani quali il Lacrymosa di Mozart o l’Inno alla Gioia di Beethoven, per denunciare il genocidio in Palestina e portarlo all’attenzione delle persone, anche attraverso la musica.

In Veneto, senza contare gli amici, ho invitato un enorme numero di musicisti – professori, studenti, orchestrali, coristi – per un totale di quasi cinquecento e-mail. Quelli che mi hanno risposto sono stati tredici. Non solo, nella cerchia delle conoscenze abbiamo ricevuto delle risposte sconvolgenti, come una ragazza che ci ha detto che non se la sentiva di partecipare, perché in realtà, in Palestina, non sapeva neanche bene cosa stava succedendo. Cos’è questa se non indifferenza?

In Germania la situazione è anche più grave. A fronte di oltre duecento e-mail spedite, non mi è arrivata neanche una risposta. A Friburgo l’iniziativa è nata da una mia collega turca, non tedesca, mentre a Stoccarda da una violinista colombiana. D’altronde, i nomi dei movimenti parlano da soli: se in Italia le locandine portavano le parole “Contro l’apartheid e il genocidio in Palestina”, in Germania si suona per un generico sentimento di umanità, “Menschlichkeit”, impauriti dal prendere una qualsiasi posizione contro Israele. Quando ho fatto notare questa differenza a un mio compagno di coro, mi sono sentito dire che una cosa del genere – genocidio in Palestina – non la si può dire in Germania.

Evidentemente, l’amicizia dei tedeschi con Israele deve rimanere inalterata a qualsiasi condizione, senza tenere conto di ciò che accade nel presente, quasi ci fosse un obbligo dettato dal passato e imprescindibile. È per questo che ho voluto scrivere di Armin Wegner e del 1915, in relazione ai giorni nostri. Leggere le descrizioni di quel tempo fa impressione per le analogie che presentano con l’attualità. Se al posto degli armeni consideriamo i palestinesi e al nome della Turchia sostituiamo quello di Israele, cosa è cambiato di fatto?

Al contrario del secolo scorso, tuttavia, oggi in Germania non si può accusare solo la censura. Nella sua lettera Wegner sostiene che durante il genocidio armeno si mentì al popolo tedesco, il quale in realtà non era a conoscenza di quei delitti e fu quindi ingiustamente accusato di complicità. Nel 2025, però, nel tempo di internet e dei social network, una simile giustificazione non regge.

Piuttosto, nei miei inviti ho riscontrato la difficoltà di immaginare una posizione che vada oltre la dicotomia, la logica delle fazioni e delle bandiere, quando invece, a parere mio, la sofferenza degli innocenti dovrebbe essere presa come punto di partenza da cui sviluppare ogni altro pensiero. Avevo letto che la Germania, grazie all’onesto confronto con il proprio passato e alla costruzione di una cultura della memoria, era riuscita a sviluppare nei decenni seguenti alla Seconda Guerra Mondiale un certo senso morale e un forte spirito critico, ma purtroppo, per quello che ho constatato io, una tale consapevolezza e capacità di pensiero autonomo non corrisponde alla realtà.

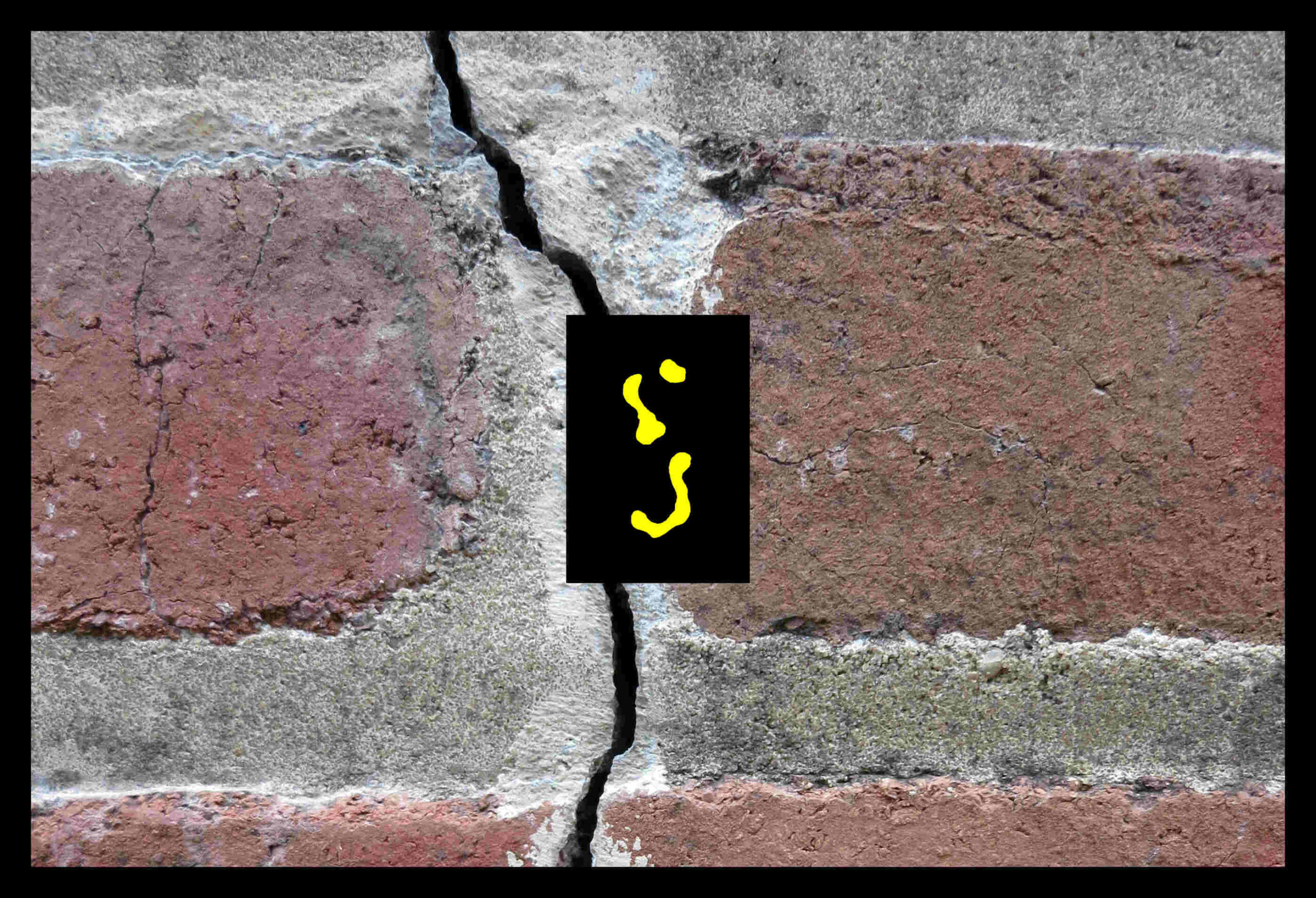

Al di là di questo, comunque, il problema più grande rimane l’indifferenza. Che sia per ignoranza, per egoismo o per non affrontare gli scheletri nell’armadio, attraverso l’indifferenza si erige un muro tra sé e chi è lasciato a se stesso, un muro che finora nel mondo non ha conosciuto confini spaziali e temporali: dall’Armenia del primo ‘900 si è esteso fino all’odierno Medio-Oriente, passando per l’Europa nazista.

È un muro rimasto sempre intatto, perché l’indifferenza si tramanda. Da un indifferente nasce un indifferente. Ma come c’è chi sceglie il disinteresse, allo stesso modo c’è chi fa la scelta del bene, dell’etica e della morale. Per tramandare in egual modo questi sentimenti al prossimo, è importante continuare a parlare di arte, filosofia e cultura. Così facendo, magari, qualche volta si riuscirà persino a fare breccia in quel muro.

Per ricevere le novità della Salamandra iscriviti al Canale Telegram o al Canale Whatsapp.